Когда задач много, а времени в обрез, приходится выбирать, что делать в первую очередь, что — во вторую. Другими словами — заниматься приоритезацией. В статье рассказываем, какие инструменты помогут и даём инструкцию, как приоритезировать задачи. Разобраться помогли эксперты:

- Елена Уварова, собственник hrbusiness.ru

- Павел Кондратьев, директор сервиса IP-телефонии «Плюсофон»

- Нина Конюшева, гендиректор аутсорсинговой компании MiXBS

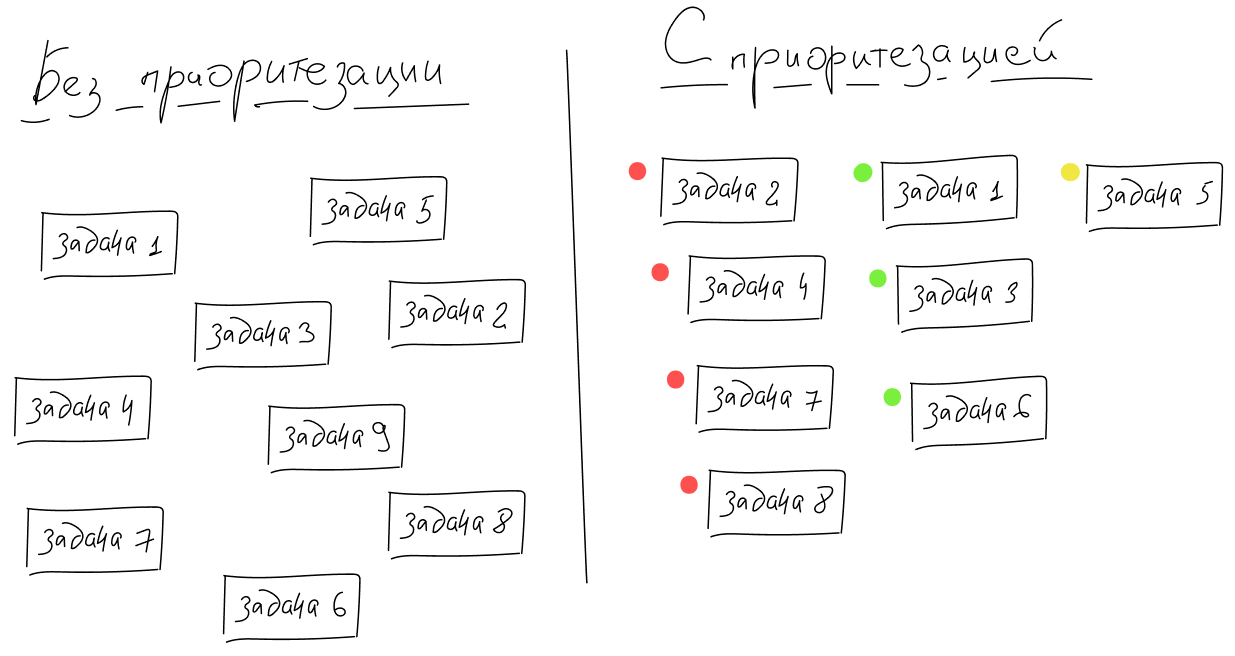

Что такое приоритизация задач

Приоритизация задач — это процесс, в ходе которого задачи ранжируют по приоритетам. То есть выбирают:

- какие задачи нужно выполнить в первую очередь

- какие задачи реально отложить (а то и вовсе отменить)

В итоге в работе становится меньше хаоса, а время и ресурсы используются с максимальной отдачей.

В процессе приоритизации задачи нужно расставлять по разным признакам: срочности, важности, влиянию на результат, затратам времени или ресурсов. Однако в зависимости от контекста и целей приоритеты могут меняться во времени. Например, сначала задачи ранжировались по срочности, а потом — по тому, сколько денег надо потратить на их решения.

Главный плюс приоритизации в том, что она помогает избегать перегрузки. Особенно, когда все кажется одинаково важным и неясно, за какие дела хвататься хвататься. Приоритизация позволяет сосредоточиться на действиях, которые приносят наибольшую пользу.

❗ Важно понимать, что приоритет — не характеристика задачи сама по себе. Это только ее значение в конкретной ситуации. Задача, которая сегодня внизу списка, завтра может стать главной. Поэтому приоритизация — не разовая работа с задачами, а регулярная практика.

Зачем приоритизировать задачи

Приоритизация помогает сосредоточиться на тех задачах, которые приносят наибольшую ценность — бизнесу, пользователю или конкретному проекту. Это позволяет не распыляться, а тратить время и ресурсы на то, что реально важно.

Приоритезация наводит порядок в очередности выполнения задач.

Зачем еще приоритизировать задачи — ниже.

Чтобы проще планировать работу. Когда ясно, какие задачи важнее, планировать работу проще. Руководители быстрее принимают решения, а сотрудники меньше времени тратят на уточнения и согласования своих действий.

Чтобы объективно обсуждать работу в команде. С приоритезацией команда обсуждает задачи не через личные желания или интуицию, мол, мне кажется, эта задача важнее. А с опорой на заранее согласованные критерии — например, влияние на цель, срочность, трудоемкость. Число споров снижается, и всем становится понятно, почему задачи распределяются так, а не иначе.

Чтобы быстрее реагировать на изменения. Приоритеты в работе меняются — это нормально. Однако когда задачи уже отсортированы по важности, команде проще перестроить свою нагрузку: отложить менее актуальные задачи и заменить их новыми. Это сокращает время на принятие решений и помогает сохранять гибкость.

Методы и модели приоритизации задач

Существует множество методов приоритезации задач. Некоторые опираются на интуицию и здравый смысл. Другие используют формулы и шкалы. Однако выбор зависит от контекста: объема задач, состава команды, целей и доступных ресурсов. Ниже — популярные модели приоритизации, которые применяют на практике, а также когда и что использовать.

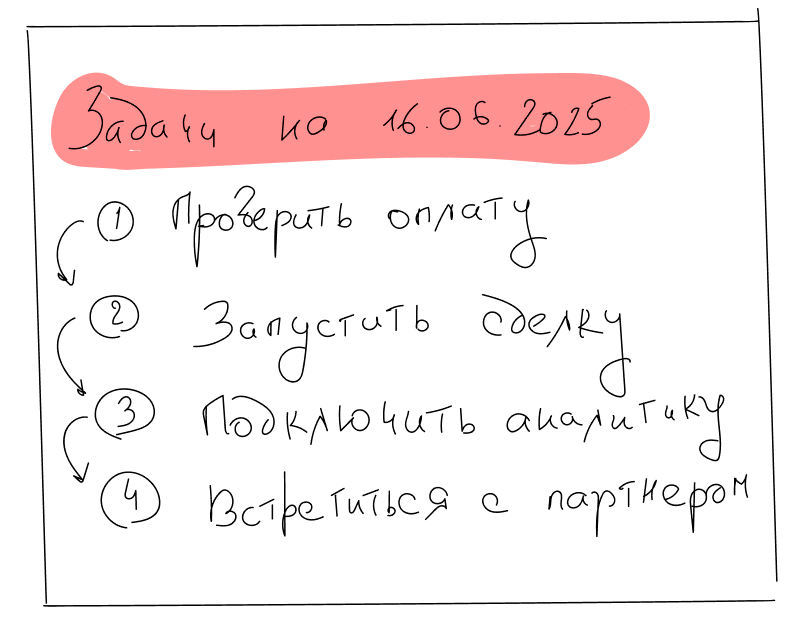

Метод Айви Ли

Суть метода Айви Ли — в составлении короткого списка приоритетов на день с жестким порядком выполнения. Чтобы модель работала, нужно в конце каждого рабочего дня:

- Записывать шесть самых важных задач на завтра.

- Располагать их по степени важности — от самой значимой к менее значимой.

- Начинать следующий день с первой задачи и, пока она не завершена, не переходить к следующей.

- Если в конце дня остаются незавершенные задачи, то переносить их в новый список на следующий день.

Метод Айви Ли заключается в концентрации на действительно важных задачах и отказе от многозадачности.

Кому подходит метод. Метод подойдет тем, кто сам управляет своим графиком. Например, фрилансерам, авторам, аналитикам и менеджерам. Лучше всего он работает при стабильной загрузке и предсказуемом расписании.

Когда использовать. В ситуациях, когда нужно приоритезироваться: сохранить фокус и сократить отвлекающие задачи. Вот когда еще применять метод Айви Ли:

- для работы, где требуется концентрация и последовательность — без постоянного переключения между задачами

- когда список дел перегружен, и сложно выбрать, с чего начать

- при высокой нагрузке, чтобы не отвлекаться на ненужные запросы

- когда сложно приступить к работе — ограничение в шесть задач снижает внутренний страх не успеть выполнить все в срок

Ограничения. Метод предполагает, что задачи можно выполнять по порядку, без отвлечений на что-то срочное. Если в течение дня появляется новая важная задача, ее нельзя просто добавить — придется пересматривать весь список. Поэтому метод не подходит для нестабильной рабочей среды.

Метод 1-3-5

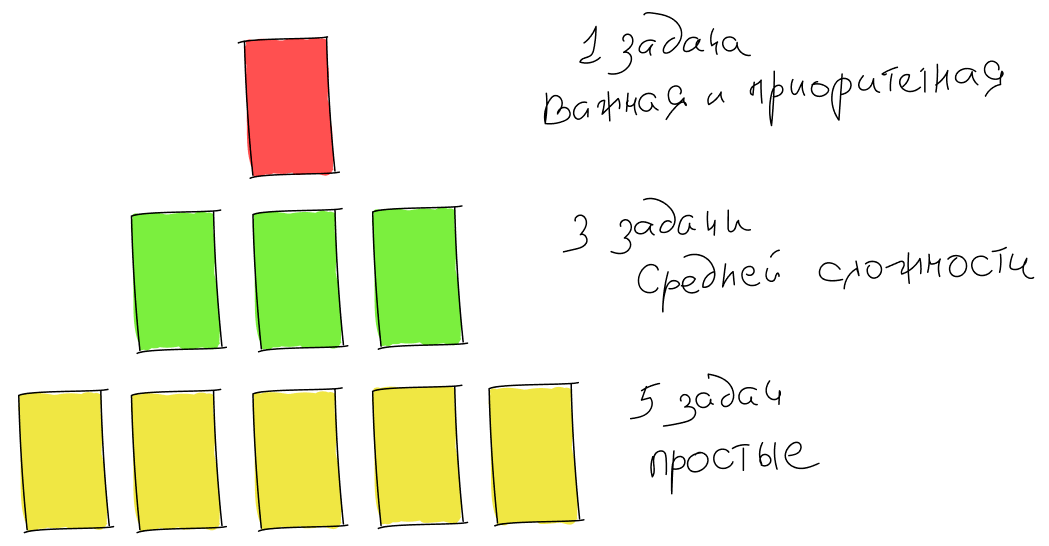

Метод 1-3-5 основан на идее ограниченности внимания и времени. Его суть: за день реально выполнить одну большую задачу, три средних и пять маленьких. Модель помогает не перегружать себя и выстраивать сбалансированный список дел.

Работает метод 1-3-5 так. Каждое утро или вечером накануне составляется список из девяти задач:

- 1 крупная — требует времени и концентрации, например, написать презентацию, провести исследование, подготовить отчет

- 3 средние — важные, но менее объемные, допустим, провести созвон с клиентом, подготовить документ, отредактировать текст

- 5 маленьких — простые и короткие дела, к примеру, ответить на письма, обновить статус задачи, поставить задачу в трекере

Больше список задачами не пополняется. При этом порядок выполнения задач не важен: можно начать с маленьких задач, а потом перейти к крупной. Основной акцент здесь — на ограничении количества задач и балансе между крупными, средними и мелкими делами.

Метод 1-3-5 — это система планирования, при которой вы выбираете на день 9 задач: 1 — одна самая важная и сложная задача, 3 — три задачи средней важности, 5 — пять мелких и простых задач.

Кому подходит метод. Тем, кто хочет избавиться от бесконечного списка задач. Также метод используют специалисты, которые сами отвечают за свою нагрузку: менеджерам, дизайнерам, редакторам, маркетологам.

Когда использовать. Метод 1-3-5 хорошо работает в ситуациях, когда задач много, и сложно понять, сколько реально успеть сделать. Он помогает упорядочить список дел, ограничить объем задач и избавиться от ощущения перегрузки.

Ограничения. Метод не учитывает срочность и не предполагает гибкой переоценки задач в течение дня. Он работает при стабильной загрузке, но может ломаться в условиях, когда появляются срочные дела. Плюс бывает сложно оценить заранее, насколько конкретная задача маленькая или средняя (это субъективно) и может вести к перегрузке.

Матрица Эйзенхауэра

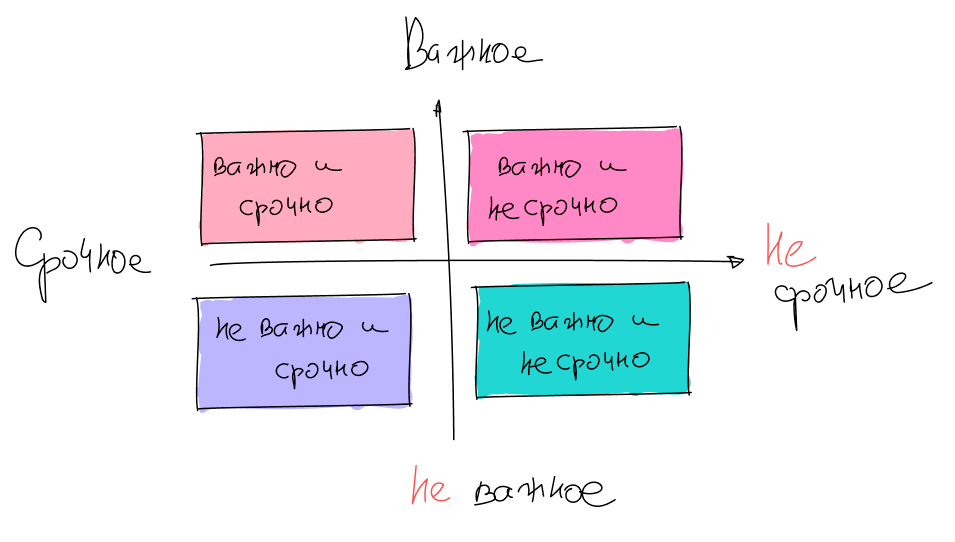

Матрица Эйзенхауэра помогает разделять дела по двум критериям: срочность и важность. То есть, используя метод, нужно не просто выполнять задачи, а понимать, зачем их делать и когда. Используя матрицу, можно перестать работать в режиме, когда задачи выполянются по мере их поступления.

Как работает. Все задачи распределяются по четырем категориям, образующим матрицу 2×2. Вот что это за квадраты:

- Срочные и важные. В этот квадрат попадают задачи, которые нужно делать немедленно.

- Несрочные, но важные. В этот квадрат попадают задачи, которые нужно запланировать.

- Срочные, но неважные. В эту часть матрицы заносят задачи, которые можно делегировать.

- Несрочные и неважные. В этот квадрат попадают дела, которые можно исключить.

Матрица Эйзенхауэра (или матрица приоритетов) — это метод оценки и ранжирования задач по степени важности и срочности.

Кому подходит. Модель подходит практически всем. Например, его используют руководители и менеджеры, которым нужно быстро отделять важное от фонового. А также специалисты, работающие в условиях постоянного потока задач и входящих запросов от коллег.

Когда использовать. Матрица помогает убрать из фокуса лишнее и сосредоточиться на главном. Ее удобно применять в начале недели, если накопилось много дел и сложно выбрать приоритеты.

С помощью матрицы можно:

- исключить второстепенные задачи и освободить время для приоритетных

- запланировать важные, но несрочные дела на ближайшие дни в бэклоге

- определить задачи, которые можно делегировать или не выполнять вовсе

Ограничения. Главный недостаток метода — субъективность. Без навыков оценки важности и срочности легко ошибиться и распределить задачи неправильно. Также метод не учитывает трудозатраты и не подсказывает, с чего начать внутри одной категории.

Также метод плохо работает в нестабильной среде, где задачи часто прерываются внешними факторами. В таких условиях сложно удерживать заданный порядок — приходиться переключаться.

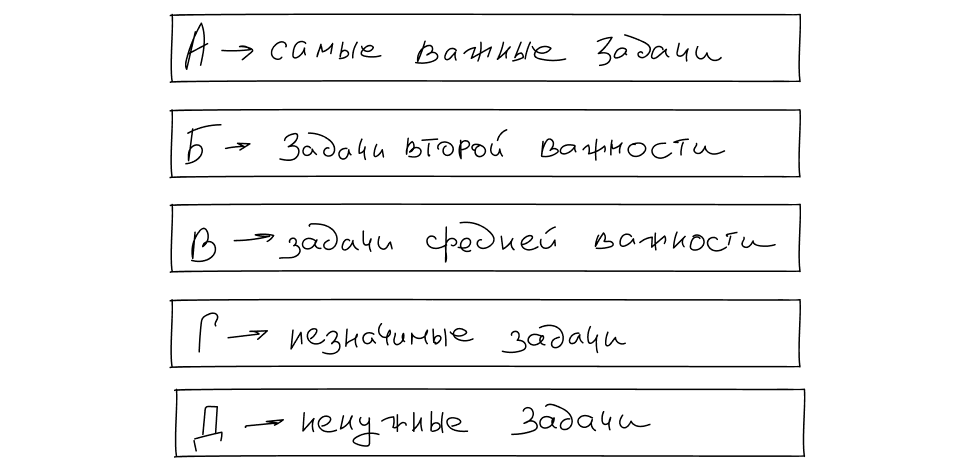

Метод АБВГД

Метод АБВГД — это способ ранжирования задач по степени их важности. Его используют для быстрой приоритизации, основанной на интуиции. Каждая задача получает одну из пяти буквенных меток — от А (наивысший приоритет) до Д (минимальный). Что вообще означают буквы:

- А — крайне важные задачи, невыполнение которых приведет к серьезным последствиям. Их обычно немного, и они требуют максимального внимания.

- Б — важные, но не критичные задачи, которые желательно выполнить, но срыв сроков не приведет к фатальным последствиям.

- В — задачи, которые можно сделать при наличии времени, но они не дают значимого результата.Пример: обновить описание профиля в соцсетях.

- Г — задачи, которые можно делегировать. Они должны быть выполнены, но не обязательно вами.

- Д — задачи, которые можно удалить. Они не дают ощутимой пользы и только перегружают список.

После маркировки нужно начинать работу с задач категории А и не переходить к следующим, пока не завершена предыдущая. Также важно соблюдать внутренний порядок: сначала дела категории А, потом Б, и так далее.

Метод АБВГД — это система распределения задач по их приоритетности от наиболее важных к наименее значимым.

Кому подходит. Тем, кто предпочитает простую и наглядную систему приоритизации. Модель используют:

- при самостоятельном планировании нагрузки

- в условиях, когда нужно быстро сориентироваться в большом объеме задач

- для планирования без использования сложных инструментов

Когда использовать. Метод АБВГД помогает быстро навести порядок в списке задач и определить, что важно, а что нет. Применяйте метод, если:

- день начинается с перегруженного списка — метод ускоряет выбор приоритетов

- накопилось слишком много задач — удобно пройтись по всему списку и задать каждой задаче категорию

- ведете важный проект и нужно не упустить ключевые задачи

- не используете сложные инструменты — метод работает на бумаге или в заметках

Ограничения. Легко ошибиться с приоритезацией: задача может казаться «А», потому что требует срочной реакции, но на деле она мало на что влияет.

Также метод не помогает оценить, сколько времени или ресурсов займет выполнение задач в каждой категории. В результате список может оказаться несбалансированным: например, вы пометили 3 задачи как «А», но каждая требует по 5 часов. В итоге — перегруз и срыв плана.

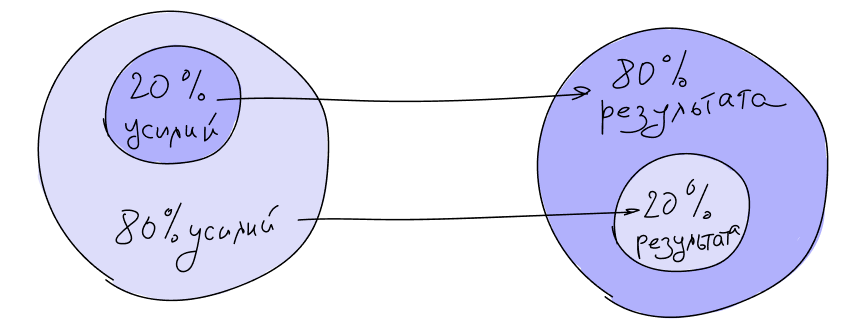

Парето

Принцип Парето (или правило 80/20) основан на наблюдении, что 80% результатов обычно достигаются за счет 20% усилий. Его суть — не распределять ресурсы равномерно, а определить ключевые задачи, которые приносят больший профит, и бросить на них все силы.

Начинается метод с анализа, в ходе которого нужно разобраться, какие задачи или действия приносят реальную пользу. Далее выбрать те, что влияют на основной результат. То есть суть методы — выявлять 20% самых приоритетных задачи и выстраивать работу вокруг них.

Ключевые аспекты в управлении временем согласно принципу Парето: 20% задач приводят к 80% достижений.

Кому подходит. Тем, кто работает в условиях ограниченных ресурсов и хочет добиться максимального эффекта с минимальными затратами. Он особенно полезен:

- владельцам бизнеса и стартаперам

- продакт-менеджерам и маркетологам

- руководителям команд, которые управляют большим объемом входящих задач

- специалистам, отвечающим за рост и результат, а не только за процесс

Ограничения. Принцип не всегда работает строго, так как наблюдение — не математическое правило. В некоторых случаях пропорции могут быть 70/30 или 90/10. Смысл в неравномерности, а не в точных цифрах. Если пытаться применять его формально, можно упустить важные задачи, которые не попали в «20%».

Также некоторые задачи, пусть и не приносят результат напрямую, являются базой для выполнения других. Парето не помогает выявить такие связи и может привести к тому, что второстепенные задачи будут ошибочно исключены, нарушив цепочку.

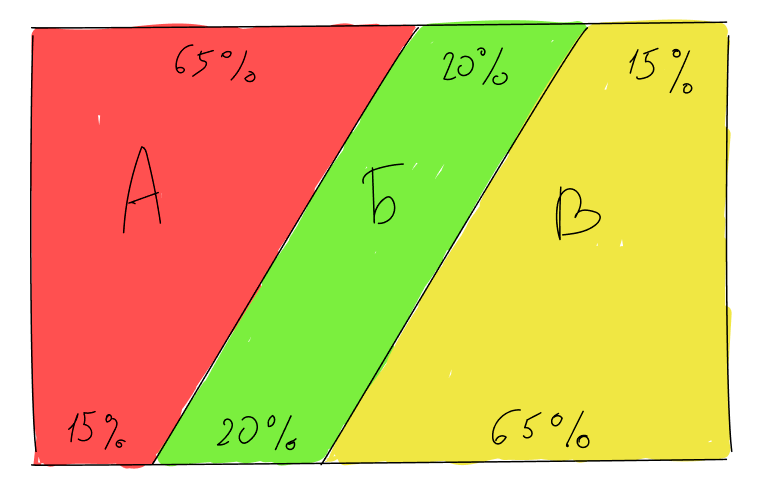

АБВ-анализ

АБВ-анализ — это метод группировки задач по степени их значимости. Он заимствован из логистики и складского учета, для которых помогает определить, какие категории товаров приносят основную часть прибыли или требуют основного внимания. В тайм-менеджменте используют для того, чтобы определить:

- какие из задач решать в первую очередь

- какие — во вторую и третью

Анализ делит все задачи на три категории:

- A — критически важные задачи. От них зависит основной результат (примерно 10–20% задач, дающих до 70–80% ценности).

- Б — задачи средней значимости. Важны, но не критичны (примерно 30% задач, дающих около 15–25% ценности).

- В — малозначимые задачи. Вспомогательные или те, чья ценность минимальна (до 50% задач, приносящих 5–10% результата).

Сейчас на примере. Допустим, у вас список из 20 задач на неделю. Вы оцениваете их по влиянию на результат и делите на три группы:

- A — запустить ключевой функционал, отправить отчет инвесторам, подписать контракт

- Б — обновить сайт, написать статью, провести интервью

- В — дочитать обучающий курс, разгрести почту, пройтись по старым задачам в трекере

Дальше — приоритизация: задачи категории A должны быть в фокусе и решаться в первую очередь. Б — по возможности. В — только если остается время или в момент низкой загрузки.

Согласно АБВ-анализу не все задачи одинаково важны. Некоторые влияют на результат значительно сильнее.

Кому подходит. Модель АБВ хорошо работает в ситуациях, где список задач стабильно большой и разнородный. Особенно он полезен:

- менеджерам проектов и продуктов

- предпринимателям

- маркетологам и аналитикам

- любому специалисту, работающему на стыке оперативки и стратегии

Когда использовать. Когда задач слишком много и все кажется важным. АБВ-анализ помогает четко расставить акценты. Он показывает, что не все заслуживает одинаковых усилий. В итоге помогает снизить нагрузку и дает четкий фокус в работе.

Также метод удобно применять в начале планового периода. Он позволяет приоритезироваться: понять, на какие блоки задач тратить основное рабочее время, какие оставить в бэклоге, а какие — делегировать. Такой подход помогает выстроить сбалансированную загрузку и избежать потогонки.

Ограничения. В отличие от методов с жесткой структурой (например, Айви Ли), АБВ-анализ лишь группирует задачи. Что делать первым — решать все равно вам. Это может тормозить тех, кому важно видеть конкретную последовательность действий.

Чтобы правильно применить анализ, нужно уметь взвешивать задачи по их влиянию на цели и бизнес-процессы. Это сложно без данных, особенно в креативных или исследовательских задачах. Ошибки приводят к неверным приоритетам.

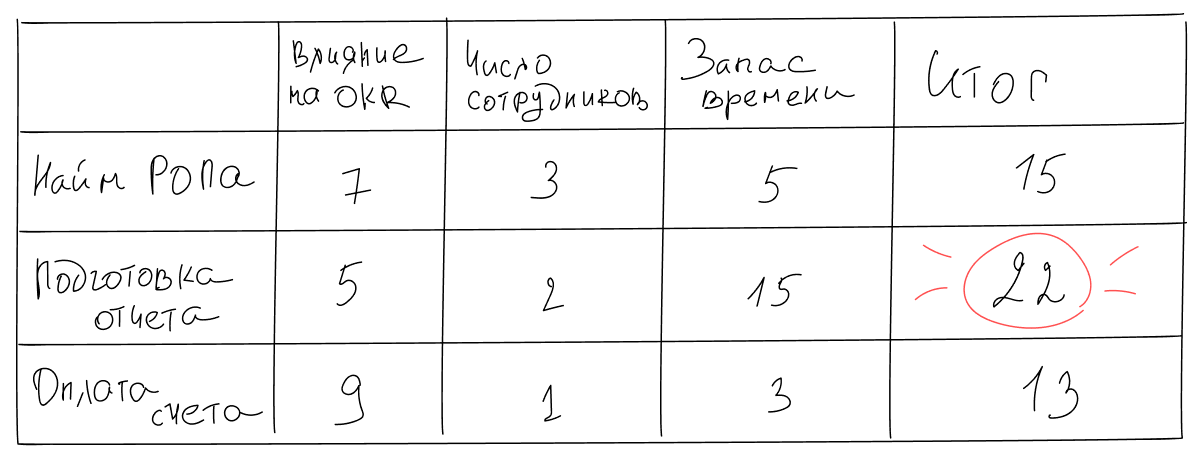

Метод многокритериальной оценки

Это способ приоритизации задач с учетом сразу нескольких параметров. Каждая задача анализируется по нескольким критериям. Критерии задаются заранее и, при необходимости, взвешиваются по значимости.

Как работает метод:

- Определяете критерии оценки. Например: влияние на результат, срочность, трудозатраты, риски, стратегическая ценность.

- Каждую задачу оцениваете по по каждому критерию — как правило, по шкале от 1 до 5 (или от 0 до 10).

- Если нужно — применяете веса к каждому критерию, чтобы учесть их разную значимость. Например, стратегическое влияние может быть важнее, чем удобство выполнения.

- Считаете итоговый балл — чем он выше, тем выше приоритет задачи.

Метод многокритериальной оценки позволяет учитывать сложность, влияние, срочность, риск, потенциальную отдачу и другие факторы одновременно.

Кому подходит. Всем, кто оказывается в ситуации, когда:

- список задач большой и разнотипный

- важно принять решение прозрачно, особенно в команде

- оценка трудоемкости задач «на глаз» вызывает споры среди коллег

- последствия выбора значимы (например, при распределении бюджета, выборе фичей, планировании квартала)

Когда использовать. Когда нужно:

- выбрать, какие инициативы запускать в следующем квартале или какие проекты попадут в roadmap

- учесть несколько факторов одновременно: влияние на метрики, техническую сложность, риски, ожидания пользователей

Метод позволяет это сделать системно и аргументированно, а не интуитивно.

Также метод используют, если задач больше, чем доступных людей, часов или денег. Он дает аргументы для командных обсуждений и помогает принять коллективное решение, что важно, а не опираться на мнение активных и авторитетных участников..

Ограничения. Процесс выставления баллов, особенно с весами, занимает время. Если задач много и они постоянно меняются, метод становится обременительным. Поэтому подходит для планирования на уровень недели, спринта или квартала, но не для оперативного ежедневного списка.

Несмотря на структуру, оценки все равно ставит человек — а значит, возможны перекосы. Особенно если участники не согласны по критериям или ставят баллы формально. Это может привести к ложной объективности.

Энергетический список

Энергетический список — это способ приоритизации задач не по важности, срокам или усилиям, а по уровню энергии, который у вас есть в конкретный момент. Метод исходит из предположения, что эффективность зависит не только от типа задачи, но и от физического и ментального состояния исполнителя.

При этом задачи классифицируются по тому, сколько энергии они требуют, и выполняются в зависимости от текущего ресурса. Не то, «что срочно», а то, «на что сейчас хватит сил». Поэтому вместо традиционного списка дел составлять нужно энергетический:

- Задачи на высокую энергию — требующие концентрации, креативности, принятия решений.

- Задачи на среднюю энергию — рутинные, но все еще требующие вовлеченности.

- Задачи на низкую энергию — простые, понятные, часто технические.

В течение дня вы оцениваете свое состояние и выбираете задачу из соответствующей группы. Например, если вы в пике — берете задачу на «высокую энергию». Если в упадке — переключаетесь на простую рутину. Это позволяет сохранять продуктивность и делать дела даже в нестабильном состоянии.

Кому подходит. Метод подходит:

- специалистам с высокой долей креативной, умственной или проектной работы

- тем, кто работает удаленно и сам управляет своим графиком

- людям с нестабильной энергией в течение дня (например, склонным к утомляемости или работающим с эмоциональной нагрузкой)

- фрилансерам, авторам, дизайнерам, менеджерам и руководителям

Когда использовать. Если в течение дня вы замечаете колебания продуктивности — этот метод помогает не ломать себя, а работать по ресурсу. Вместо того чтобы постоянно откладывать сложную задачу или страдать от прокрастинации, вы переключаетесь на что-то посильное. Это снижает внутренний конфликт и позволяет сохранять ощущение прогресса.

Ограничения. Модель ориентирована на ваше состояние, а не на дедлайны. Если вы выберете задачу по уровню энергии, а не по сроку — есть риск не успеть выполнить срочную работу.

Метод лягушки

Метод основан на идее: начни день с самой неприятной, сложной или важной задачи. «Лягушка» — это метафора для той работы, которую сильнее всего хочется отложить. Если вы «съедаете» ее первым делом, остальная часть дня проходит легче и продуктивнее.

Как работает метод:

- Сначала вы определяете «лягушку» — задачу, которая одновременно: важна (влияет на результат, цели, отношения), сложна (требует усилий, концентрации, вызывает сопротивление), вызывает внутреннее желание отложить ее.

- Затем вы делаете эту задачу первой в течение дня — до того, как отвлечет рутина, почта, звонки или встречи.

Кому подходит. Метод лягушки подойдет:

- людям, склонным к прокрастинации

- специалистам, у которых в работе есть задачи с эмоциональным сопротивлением

- тем, кто хочет повысить фокус и не терять продуктивность в рутине

- фрилансерам, авторам, предпринимателям — всем, кто сам организует свое время

Когда использовать. Одна из самых частых причин срывов — откладывание «ключевых» и неприятных задач до конца дня, когда не остается энергии. Метод лягушки работает как антидот прокрастинации: вы не тратите силы на размышления и сразу переходите к делу.

Также метод лягушки помогает избавиться от постоянного фона тревожности. После того как лягушка «съедена», снижается уровень напряжения и повышается психологическая устойчивость.

Ограничения. Чтобы метод сработал, нужно точно определить, какая задача — ключевая, сложная и важная. Если это неочевидно, можно начать не с той задачи.

Если ваш день начинается с митингов, срочных задач или семейных обязанностей, «съесть лягушку» может быть физически невозможно.

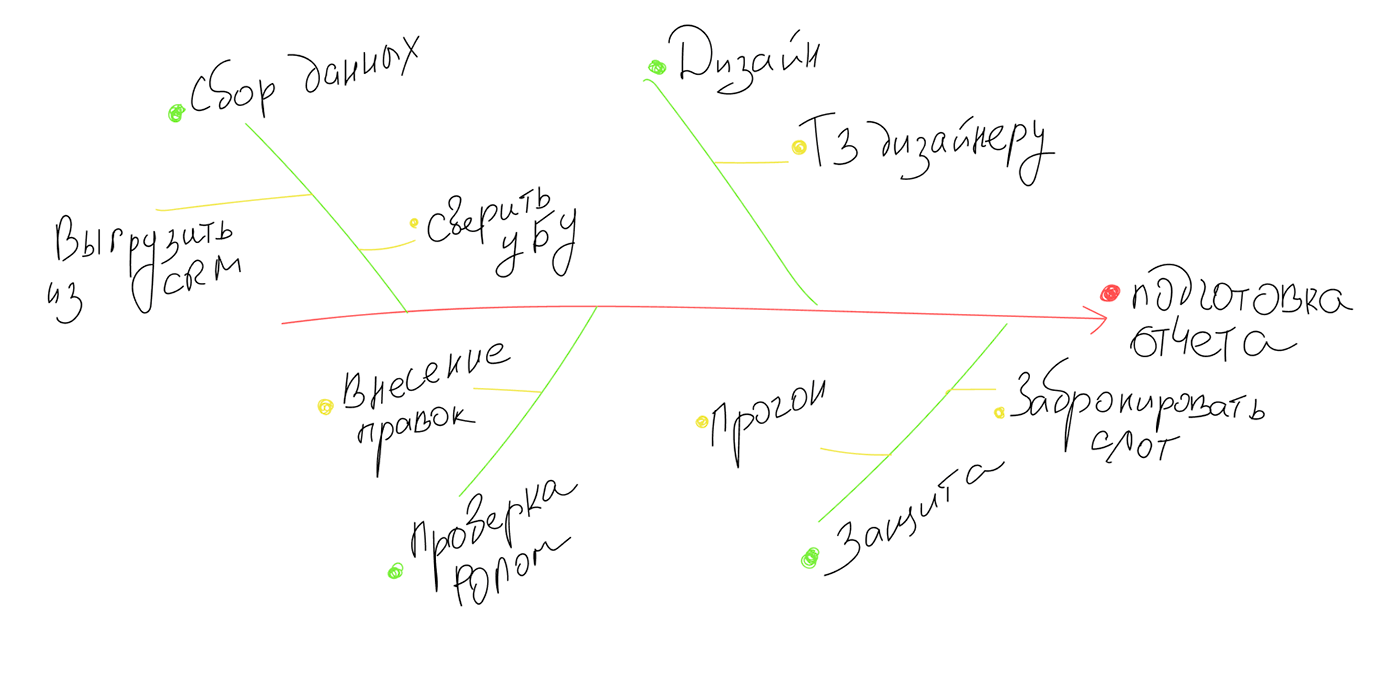

Причинно-следственный анализ

В причинно-следственном анализе определяют, как одни задачи влияют на другие и выполнение одного дела влияет на другие. То есть вместо того чтобы оценивать каждую задачу изолированно, выстраивают между ними связи и определяют, какие из этих задач являются первопричинами.

Классический способ визуализации — диаграмма Исикавы (она же «рыбья кость»). В центре — цель, а от нее отходят основные задачи, которые далее раскладываются на подзадачи. Таким образом выявляется структура зависимости между задачами.

Пример приоритезации задач с помощью визуальной схемы «рыбья кость».

Выполняются задачи следующим образом. Первым делом — основные задачи, вторым — подзадачи.

Кому подходит. Метод подойдет тем, кто:

- работает с системными задачами

- отвечает за устойчивость процессов

Когда использовать. Когда нужно отличить важные задачи от поверхностных, выстроить порядок действий и сократить объем работы за счет устранения ключевых причин. Метод особенно полезен в ситуациях, когда всё срочно — он структурирует задачи и выделяет то, что действительно влияют на успех проекта.

Ограничения. Метод нельзя применить на бегу. Он предполагает глубокий анализ, построение связей и иногда работу с командой для выявления всех подзадач. Это замедляет принятие решений, особенно в условиях высокой неопределенности. Если задачи независимы, одноразовые или краткосрочные, причинно-следственный анализ избыточен.

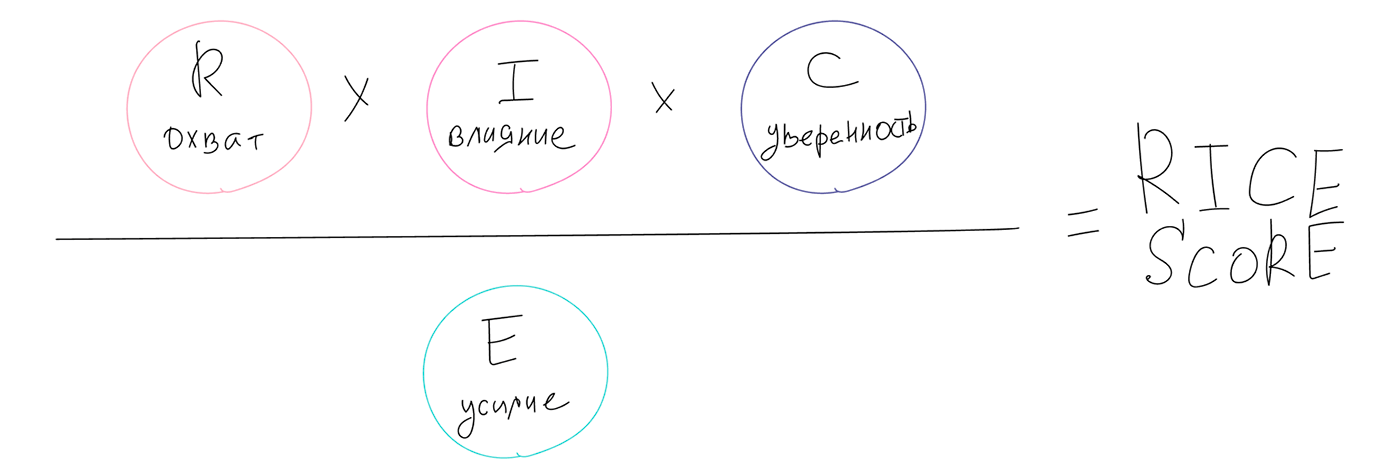

Модель RICE

Модель RICE применяют для приоритизации задач в тайм-менеджменте и управлении проектами. Она помогает оценивать задачи не на интуиции, а на основе конкретных критериев.

Название RICE расшифровывается так:

- Reach (охват) — сколько людей или процессов затронет задача?

- Impact (влияние) — насколько сильно она влияет на результат?

- Confidence (уверенность) — насколько вы уверены в этих оценках?

- Effort (затраты) — сколько времени и ресурсов нужно на выполнение?

Приоритет задачи рассчитывается по формуле:

Чем выше балл, тем выше приоритет задачи.

Кому подходит. Модель RICE особенно полезна:

- командам, работающим с ограниченными ресурсами

- при выборе из множества задач самых главных

- в условиях, когда субъективная приоритизация вызывает конфликты

Когда использовать. Метод RICE подходит, когда задач много, а ресурсов не хватает. Он помогает выбрать те, что дадут наибольший результат при минимальных затратах. Особенно полезен в стартапах, продуктовых командах и при масштабировании.

Если в команде сложно договориться о приоритетах, RICE переводит обсуждение в конкретные показатели — охват, влияние, уверенность. Это упрощает принятие решений и снижает количество споров.

Ограничения. Хотя модель выглядит формальной, оценки — все равно субъективны. Например, сложно точно определить «Impact» или «Confidence», особенно если данных мало. При этом небольшое изменение в оценке может сильно изменить итоговый балл.

Модель ICE

Модель ICE используют для приоритизации задач, когда нужно быстро определить, что даст наибольшую отдачу при минимальных усилиях. Это простой инструмент, который помогает расставить приоритеты по трём критериям:

- Impact (влияние) — насколько задача влияет на результат?

- Confidence (уверенность) — насколько вы уверены в этой оценке?

- Ease (простота) — насколько легко реализовать задачу?

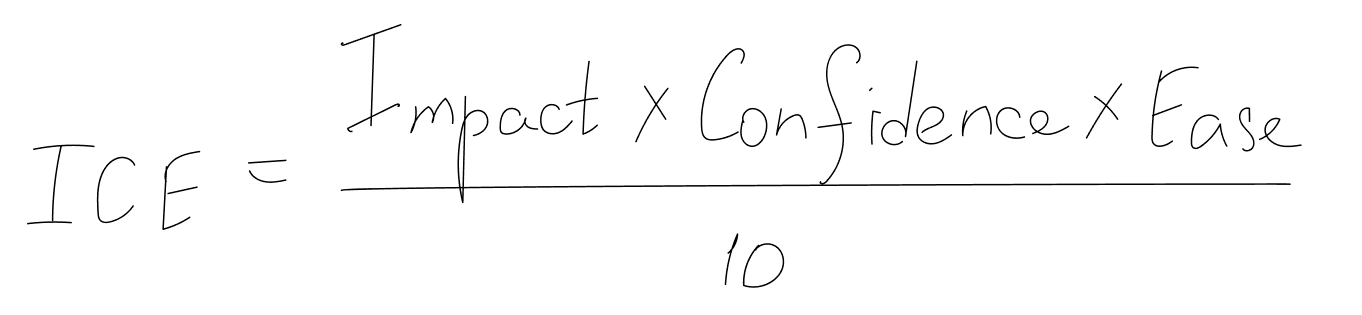

Каждой задаче присваиваются оценки по шкале от 1 до 10. Итоговый приоритет рассчитывается по формуле:

Формула для расчета.

Чем выше балл — тем выше приоритет.

Допустим, у вас список из нескольких задач. ICE помогает быстро сравнить их по трем критериям:

- насколько задача влияет на результат

- насколько вы уверены в этой оценке

- насколько легко ее выполнить

Например, если задача вроде «Проверить и упростить шаблон отчета» проста в реализации и может сэкономить время команде, она получает высокий балл и становится приоритетной. Метод позволяет выбрать, какие задачи стоит делать в первую очередь, чтобы получить максимальную отдачу при минимальных усилиях.

Кому подходит. Метод ICE подойдёт тем, кому нужно быстро расставлять приоритеты без сложных расчётов. Он особенно полезен:

- специалистам, у которых много задач и мало времени на анализ

- командам, работающим в режиме тестирования и быстрых итераций

- маркетологам, проджектам и аналитикам, которым важно понимать, что даст больше результата при меньших усилиях

Когда использовать. Если нет времени на глубокий анализ, ICE позволяет быстро оценить задачи. Оценки можно выставить за 15–30 минут и сразу понять, над чем работать в первую очередь.

Ограничения. Оценки Impact и Confidence часто выставляются «на глаз» или на основе ограниченного опыта. Это дает иллюзию объективности, но не исключает погрешности. Особенно если оценки ставятся без обсуждения или консенсуса.

Некоторые задачи могут иметь низкий ICE-балл, но быть необходимыми для запуска других. Модель не показывает эти связи, поэтому ее стоит дополнять другими методами.

MoSCoW

Метод MoSCoW делит задачи на четыре группы по степени обязательности. Он помогает определить, что нужно выполнить в первую очередь, а что можно отложить. Часто используется в управлении проектами и продуктовой разработке, особенно когда ресурсов не хватает на всё сразу.

Аббревиатура расшифровывается так:

- Must have — критически важные задачи. Без них проект не имеет смысла.

- Should have — важные, но не обязательные. Их отсутствие снижает качество, но не сорвет запуск.

- Could have — полезные, но необязательные. Выполняются, если остаются ресурсы.

- Won’t have (this time) — задачи, которые не войдут в текущую итерацию.

В приоритет попадают Must и Should. Остальные задачи выполняются позже или откладываются.

Кому подходит. MoSCoW применяют:

- продакт-менеджеры и владельцы проектов

- команды, работающие по Agile/Scrum

- дизайнеры и разработчики при сборе требований

- заказчики и подрядчики при согласовании объемов работ

Когда использовать. MoSCoW подходит для планирования спринтов, релизов или этапов проекта. Метод помогает договориться, какие задачи нужно выполнить в первую очередь, а какие — позже. Особенно полезен, если от разных участников поступает много пожеланий — MoSCoW структурирует ожидания и переводит обсуждение в понятную шкалу приоритетов.

Ограничения. Метод требует четких критериев — без них участники могут по-разному трактовать значения категорий. Часто все задачи стремятся записать в Must, и без фасилитации такой список теряет смысл. Чтобы избежать перегрузки, нужно ограничивать количество задач в каждой категории и обсуждать приоритеты вместе с командой.

Пошаговая инструкция по приоритизации задач

Приоритизация — это не один шаг, а последовательность действий, которая помогает превратить список задач в понятный рабочий план. Ниже — универсальная схема, подходящая для личной и командной работы.

Шаг 1. Составьте полный список задач. Запишите все текущие и запланированные дела — идеи, просьбы, обязательства. На этом этапе не оценивайте задачи, просто зафиксируйте их. Подходящие инструменты: блокнот, таблица, трекер задач.

Шаг 2. Уточните контекст. Определите цели, сроки и ограничения:

- Что вы хотите достичь?

- Какие задачи ограничены по времени?

- Какие есть зависимости и доступные ресурсы?

Это поможет отличить критически важное от второстепенного.

Шаг 3. Выберите метод приоритезации. Подберите метод в зависимости от ситуации:

- Много однотипных задач: метод 1-3-5, Айви Ли

- Стратегическое планирование: RICE, многокритериальная оценка

- Сложные зависимости: причинно-следственный анализ

- Низкая мотивация: метод лягушки, энергетический список

- Мало данных: матрица Эйзенхауэра, ABC-анализ

Шаг 4. Оцените задачи по выбранному методу. Присвойте каждой задаче приоритет:

- буквами (А, Б, В)

- числами (по RICE, ICE)

- по матрице (важность/срочность)

- по уровню энергии

Сравнивайте задачи между собой — приоритизация всегда относительна.

Шаг 5. Разбейте задачи на группы. Сформируйте понятную структуру:

- выполнить в первую очередь

- запланировать на потом

- делегировать или упростить

- исключить

Можно перенести задачи в календарь, трекер или план спринта.

Шаг 6. Проверьте объём задач. Оцените, не перегружена ли первая группа. Если там слишком много пунктов, сократите: например, оставьте 3 ключевые задачи в день или 1–2 фичи на итерацию.

Шаг 7. Регулярно пересматривайте приоритеты. Приоритизация — это процесс. Условия меняются, появляются новые данные. Установите точку пересмотра — раз в неделю, после спринта или по завершении этапа проекта.

Как выбрать наиболее эффективный метод приоритезации

Методов приоритизации много — от простых списков до моделей с формулами. Универсального способа не существует: эффективность метода зависит от контекста, задач, целей и того, как вы или ваша команда привыкли работать. Ниже — ориентиры, которые помогут подобрать подходящий метод именно под вашу ситуацию.

1. Оцените объем и разнообразие задач. Если задач немного (до 10), можно обойтись простыми системами вроде метода Айви Ли, ABC-анализа или принципа Парето. Они не требуют сложных оценок и дают быстрый результат.

Если задач много и они сильно различаются по типу (стратегия, текучка, рутинные действия), подойдут более гибкие и структурные методы: RICE, многокритериальная оценка, матрица Эйзенхауэра.

2. Учитывайте контекст: личная работа или командная. Для индивидуального планирования подходят методы, где важен фокус и самодисциплина:

- метод лягушки

- энергетический список

- метод 1-3-5

Для командной приоритизации эффективнее использовать методы с понятной логикой и числовыми оценками:

- RICE, ICE, — для продуктовых и проектных команд;

- многокритериальная оценка — если важно учесть мнение нескольких участников.

3. Посмотрите на ограниченность ресурсов. Если времени, бюджета или людей мало — приоритизация должна учитывать стоимость выполнения задачи. В этом случае эффективнее применять:

- RICE (учитывает усилия)

- принцип Парето (отделяет главное от второстепенного)

- ABC-анализ (структурирует по влиянию)

4. Определите, нужны ли вам количественные оценки. Если приоритеты часто оспариваются, и решения нужно обосновывать, выбирайте методы с числовыми показателями: RICE, ICE или аналогичные модели.

Если вы работаете в одиночку или в небольшом проекте без жесткой отчетности, подойдут визуальные и простые модели: матрица Эйзенхауэра, ABC, лягушка, энергетический список.

5. Оцените стабильность среды. В стабильных условиях удобно использовать более «тяжелые» методы: они дают глубокую аналитику.

В динамичной среде лучше применять адаптивные подходы, которые не требуют пересчета при каждом изменении:

- матрица Эйзенхауэра

- принцип Парето

- метод 1-3-5

6. Не выбирайте один метод навсегда. Лучшее решение — комбинировать. Например:

- Сначала использовать принцип Парето, чтобы отсеять второстепенное.

- Затем применить RICE к оставшимся задачам.

- На каждый день — выбрать одну «лягушку» или составить энергетический список.

Методы не исключают друг друга, а дополняют. Со временем вы сможете выработать собственную систему, основанную на смешении подходов.

Ошибки при приоритизации задач

Приоритизация не всегда приводит к нужному результату. Причина — типичные ошибки, которые мешают выбрать действительно важные задачи или мешают их выполнять. Ниже — распространенные сбои и способы их устранить.

❌ Все задачи кажутся важными. Когда приоритизируются все задачи как «А», «срочные» или «высокого приоритета», теряется сама суть приоритизации.

Как исправить:

- Введите количественные ограничения (например, не больше трех задач категории А).

- Применяйте методы, которые вынуждают выбирать, как RICE, ABC или 1-3-5.

- Привязывайте задачи к целям: важно не то, что звучит серьезно, а что действительно приближает к результату.

❌ Ставки на срочность, а не на важность. Срочные, но неважные задачи (почта, быстрые правки, «пятиминутки») часто вытесняют значимые, стратегические дела.

Как исправить:

- Используйте матрицу Эйзенхауэра, чтобы регулярно отделять срочное от важного.

- Внедрите правило: сначала важное, потом срочное.

- Планируйте ключевые задачи на время, когда вас меньше отвлекают (например, утро или блок с выключенными уведомлениями).

❌ Приоритизация «на глаз» без системы. Без структурированного подхода приоритеты становятся реактивными: что громче — то важнее.

Как исправить:

- Используйте метод, соответствующий типу задач: например, RICE для продуктовых фич или ABC для потока задач.

- Задавайте критерии оценки заранее: влияние, охват, усилия, риск.

- Для командных решений внедрите единый фреймворк — так будет проще договариваться.

❌ Отсутствие пересмотра приоритетов. Задачи, приоритет которых изменился, продолжают висеть в «высокоприоритетных» — просто потому, что никто не обновил оценки.

Как исправить:

- Заложите регулярные сессии пересмотра приоритетов: в конце недели, спринта, фазы проекта.

- Обозначьте «срок годности» приоритета: если задача не начата через N дней — пересмотреть ее место в списке.

- Используйте инструменты, где удобно двигать задачи между статусами и приоритетами (например, Kanban, Trello, Notion).

❌ Игнорирование зависимости между задачами. Можно ошибочно приоритизировать задачу, которая блокируется другими, менее «важными».

Как исправить:

- При планировании стройте логическую цепочку: что нужно, чтобы задача могла быть выполнена.

- Используйте причинно-следственный анализ, чтобы выявить первопричины и точки блокировки.

- Отмечайте технические или бизнес-зависимости прямо в трекере.

Резюме и рекомендации

- Смысл приоритезации в том, чтобы фокусироваться на задачах, дающих наибольшую отдачу, а не пытаться хвататься за все сразу. Она помогает упорядочить задачи по важности и срочности. Это снижает стресс, предотвращает выгорание и повышает работоспособность.

- Существуют десятки методов: от простых (Айви Ли, 1-3-5, «лягушка») до аналитических (RICE, ICE, многокритериальная оценка). Каждый метод подходит под определенный тип задач, степень их разнообразия и доступные ресурсы. Лучший всего комбинировать методы в зависимости от ситуации.

- Среди частых ошибок: приоритезация «на глаз», ставка на срочность вместо важности, перегруз задачами высокого приоритета и игнорирование связей между задачами. Чтобы избежать ошибок, важно работать с приоритезацией гибко и системно.